|

Linux-Projekte

für den Raspberry Pi, |

Dargestellt

werden soll hier die Ansteuerung eines Grafikdisplays der Firma

'Electronic

Assembly' .

Genauer gesagt, das Modell EA

DOGXL240-7 mit einer Größe von 3,9“.

|

|

Das monochrome LCD-Display : hat eine Auflösung von 240 x 128 Pixeln wird mit 3,3 Volt betrieben hat SPI und I²C Schnittstellen ist im Versandhandel relativ günstig zu erwerben ist das Größte das ich finden konnte

|

Bei

der Programmierung der Schnittstelle mußten

folgende

Punkte beachtet werden:

Das

Display...

… wird

über die SPI-Schnittstelle angesprochen (schneller als I²C) .

Daher ist SPI am Raspberry freizuschalten.

Anleitungen dazu

gibt es genügend im Internet, aber nicht an dieser Stelle.

(Zu

beachten ist, daß bei aktuellen Betriebssystemen

die Freischaltung per Device-Tree erfolgen muß!!!)

...

hat 'von Hause aus' KEINE Hintergrundbeleuchtung.

Diese muß separat erworben und betrieben werden.

(verwendet

man die weiße Beleuchtung, ist diese recht teuer!)

... wird nicht Pixel für Pixel angesteuert, sondern es werden mehrere Pixel pro Byte angesprochen.

... hat KEINE 'Intelligenz'. Jeder Einzelpunkt muß also separat gesetzt/ rückgesetzt werden.

... besitzt KEINE internen Zeichensätze. Diese müssen selbst erstellt werden.

Die Pinbelegung sieht so aus:

Bildquelle: Electronic Assembly

Das

Modul wird bei der Verwendung der SPI-Schnittstelle wie im

folgenden Schaltplan angegeben beschaltet und mit den angegebenen

Leitungen an den RaspberryPi angeschlossen:

|

|

Der

Anschluß C/D (Command/ Data) wurde willkürlich auf GPIO-Pin

22 gelegt. CLK = Clock (SCLK) CS = ChipSelect (CS_0) RESET nicht belegt

|

Hintergrundbeleuchtung

ACHTUNG:

Die

hier beschriebene Stromversorgung der weißen

Hintergrundbeleuchtung ist

mit der Ansteuerung der andersfarbigen Hintergrundbeleuchtungen

kompatibel und kann dort zu irreparablen Schäden führen!

Als Hintergrundbeleuchtung wurde das weiße Backlight-Panel gewählt:

|

|

Bildquelle: Electronic Assembly |

Diese

ist jedoch mit > 9,6 Volt (Forward voltage) zu betreiben. Das

ist mit dem Raspberry direkt aber nicht möglich.

Also mußte

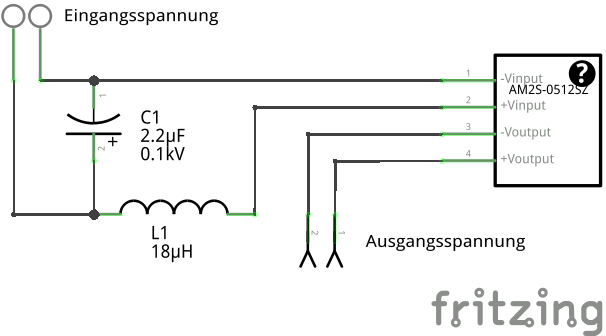

ein DC/ DC Spannungswandler her. Gewählt wurde der Typ

AM2S-0512SZ vom aimtec.

Dieser ist recht klein , hat 4

Anschlüsse und macht aus 5 Volt Eingang eine Ausgangsspannung

von ca. 12 Volt mit gut 160 mA.

|

|

Links

ein (selbst erstelltes) Bild des Spannungswandlers |

Der Wandler hat die folgenden elektrischen Werte:

|

||||||||||

|

Der Hersteller hat sich auf Anfragen zur Veröffentlichung von Bild und Auszug aus dem Datenblatt auch nach über einem Jahr leider nicht zu irgendeiner Antwort entschließen können. |

||||||||||||

Auch die Beschaltung ist sehr einfach

|

|

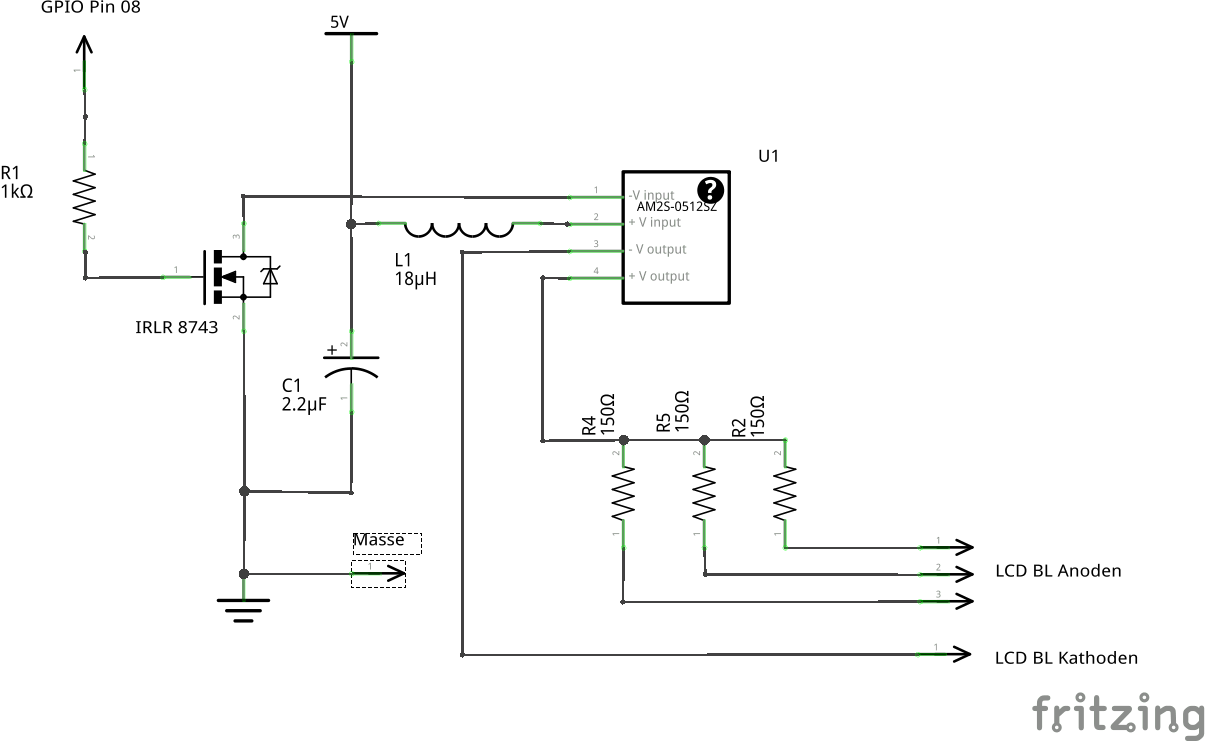

Der

'+V input' Eingang [2] des Wandlers ist über die Induktivität

direkt mit 5,0 Volt des Raspberry verbunden. Die zusätzlichen Vorwiderstände als Strombegrenzung für die LED-Ketten sollten allerdings nicht vergessen werden (je ca. 180 Ohm)!

|

JA,

im Datenblatt steht, das Panel sollte mit einer Stromquelle

betrieben werden, aber die hier vorgestellte Version funktioniert

bei mir seit mehreren Jahren einwandfrei. Das schließt

aber

nicht aus, daß durch die hier gezeigte

Beschaltung

die Lebensdauer des Panels beeinträchtigt werden könnte!

Damit

die LED-Beleuchtung nicht immer leuchtet und bei Bedarf

abgeschaltet werden kann, wurde noch ein MOSFET als Schalter in

den Massezweig der Eingangsspannung zum Spannungswandler (-V

input) integriert.

|

|

Links ein Bild des MOSFET.

(Sony Xperia

Compakt mit 21MegaPixel und viel Zeit und GIMP) |

Hier ein paar elektrische Werte aus dem Datenblatt:

|

||||||||||

|

Der Hersteller hat sich auf Anfragen zur Veröffentlichung von Bild und Auszug aus dem Datenblatt auch nach über einem Jahr leider nicht zu irgendeiner Antwort entschließen können. |

||||||||||||

Der MOSFET schaltet bereits bei niedrigen Gate-Source-Spannungen sicher und hat einen sehr geringen Durchlaßwiderstand.

|

|

Das Gate wurde über einen 1 kOhm Sicherheitswiderstand willkürlich auf den GPIO-Pin 18 gelegt. Source ist direkt mit Masse verbunden. Drain liegt am Eingang -V input [1] des Spannungswandlers. Auf eine PCM-Steuerung des MOSFET zur Helligkeitseinstellung wurde bewußt verzichtet, da sich bei einem anderen Projekt herausgestellt hat, daß unregelmäßige PCM-Pulse abhängig von der Prozessorlast teilweise ein unschönes Flackern verursachen. |

Da das

Display ohne PC und Tastatur bedient werden sollte, mußte nun

noch eine Eingabeeinheit her.

Diese bestand ursprünglich

nur aus einem einzigen Miniaturtaster und steuerte über

unterschiedlich lange Tastendrücke die einzelnen Funktionen.

Diese Einzeltaste hat sich dann aber als unpraktisch

herausgestellt.

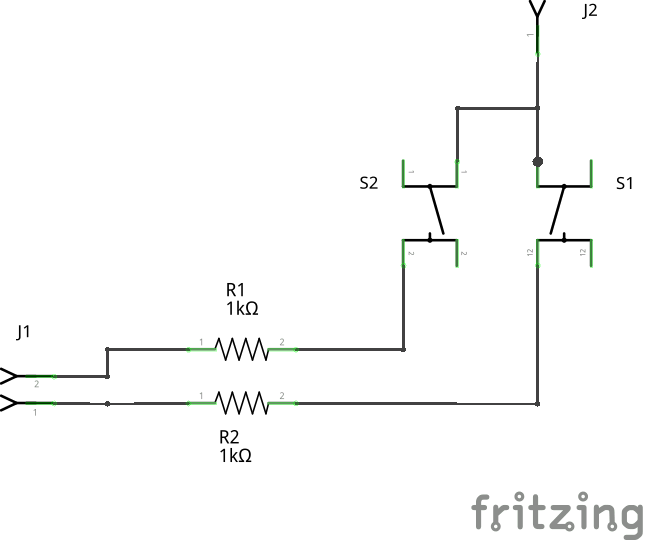

Hier die endgültige Schaltung:

|

|

Inzwischen

besteht die Eingabeeinheit aus 2 Kurzhubtastern, die

einerseits direkt mit Plus 3,3 Volt des Raspberry und auf der

zweiten Seite über je 1 kOhm Schutzwiderstände mit den

GPIO-Pins 07 und 12 verbunden sind. |